- 音声ブラウザをご利用のお客様向けのリンクです。

- 本文へジャンプする

この小説の主人公である小鶴(こつる)は、ある事件が原因で心に傷を負い、一種の記憶喪失の状態に陥った娘である。作者はこの娘の状態を「放心の体(てい)」である、「何か事情があって、おのれを失っている」という表現をしている。記憶喪失とか心神喪失の状態とでも言ったらいいのか、専門的なことはわからないが、この娘は虚(うつ)ろな表情で橋の上に立っているところを、海坂(うなさか)藩の普請組、神名吉左衛門に助けられたのである。「手甲(てっこう)、脚(きゃ)絆(はん)に草鞋(わらじ)がけ、手に笠を持った旅の身なり」のその娘は武家の娘のようだと見えるが、口もきけない状態で神名家に連れてこられた。

神名吉左衛門は普請組に勤める50歳過ぎの男である。100石余の禄を頂く神名家に婿入りして30年。今は妻の登米(とめ)と2人暮らしである。子供がいないので早く養子を迎えないと跡取りがないことになるのに、この家には養子の来手がない。そのわけは、この夫婦が終始夫婦喧嘩(げんか)をするので有名だったからである。気難しく頑固な吉左衛門が怒鳴り声を上げると、負けじと登米が言い返し、最後は斬(き)るの斬らないのという騒ぎになるので、隣近所の顰蹙(ひんしゅく)を買っている。登米が家つき娘でわがままなところがあるのも一因で、気の強さと口達者には吉左衛門がいくら癇癪(かんしゃく)を起こしてののしってもかなわないらしい。老年になったという今でもその壮絶な口喧嘩は「長屋の夫婦が掴(つか)み合いの喧嘩を演じるのに似た声が、塀の外まで筒抜けにひびく」という具合で武家にあるまじきこと、と上役にも叱(しか)られている。そういうわけで、神名家には養子になろうという若者が現れないのであった。

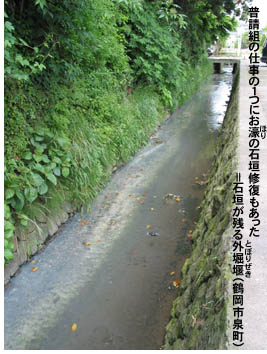

さて、この吉左衛門が小鶴と名乗る娘に出会ったのは、五間川に架かる橋の1つ「小舞橋」の上であった。小舞橋は町の北半里ほどの場所に架かっている。その年の夏、五間川が増水し、この橋をはさんで3カ所も石垣が崩れた。その修復は普請組の仕事である。

『蝉(せみ)しぐれ』にも、秋の嵐で五間川が増水し、城下が洪水に襲われそうになり、夜中に緊急出動する普請組が描かれている。「柳の曲がり」の土手を決壊し、水を流そうとする上役に対し、必死に説得してもう少し上流の「鴨の曲がり」を切るようにしたのは、この『蝉しぐれ』の主人公牧文四郎の父助左衛門である。文四郎は父が、刈り入れ寸前の稲田を救うため「柳の曲がり」を切るのに猛反対したことを知り、父を尊敬する、という話である。このように普請組の人たちは、川や道路の修復、またお城の石垣の管理、さまざまな土木工事の測量も請け負う。いわば縁の下の力持ちとして、城下を守っている。

「小鶴(2)」へつづく

- オペラ「小鶴」(PDFファイル)(山形県庁/第18回国民文化祭やまがた2003公式記録より)